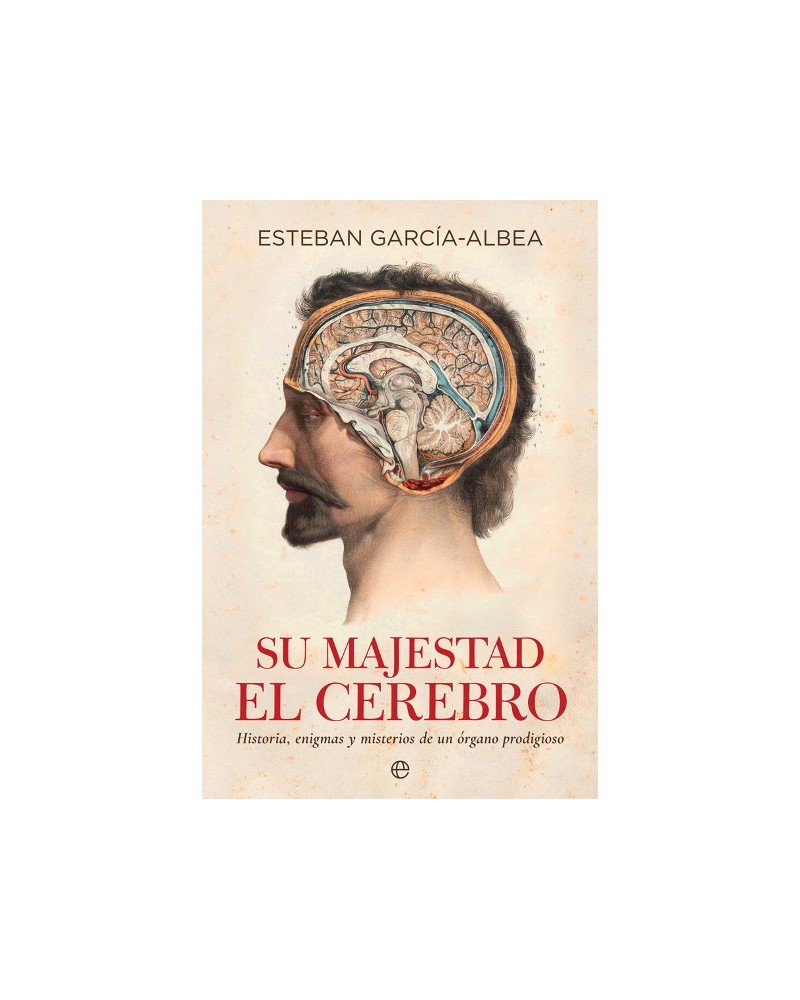

Su majestad el cerebro

Referencia: 9788490609514

Historia, enigmas y misterios de un órgano prodigioso

Este libro trata de enfatizar el lado humano y singular que el cerebro, ese órgano prodigioso, ha inspirado a lo largo de la historia.

El profesor García-Albea, veterano divulgador de la neurología, nos regala un ameno ensayo sobre los enigmas y misterios, los desafíos y límites de una «majestad» única y compleja, en nada comparable con otras zonas del cuerpo.

Esteban García-Albea,

médico madrileño, estudió la carrera en la Universidad Complutense y fue galardonado con el premio extraordinario del Doctorado. Licenciado también en Filosofía, en la actualidad es profesor titular de Neurología de la Universidad de Alcalá de Henares y jefe de Neurología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de la misma ciudad.

A su quehacer médico y universitario añadió pronto su carrera en la pintura y la literatura. Su labor literaria la componen multitud de artículos periodísticos, cuentos y la novela Godyxz, una historia de amor de todos los tiempos. Autor de una treintena de libros, entre ellos cabe destacar: Adelante. Memorias de un director de hospital –que cuenta su experiencia como director del hospital 12 de Octubre entre 1984 y 1987–, Historia de la jaqueca, Historia de la epilepsia y, en esta editorial, el ensayo de divulgación Me duele la cabeza.

Es conocido por el descubrimiento de la condición epiléptica de santa Teresa, que desarrolla en su conocido texto Teresa de Jesús, una ilustre epiléptica.

- Páginas 296

- Formato 15x23

- Rústica

Índice

Agradecimientos 11

Introducción 13

- ANATOMÍA DEL CEREBRO 23

- EL MORBO SACRO E HIPÓCRATES 32

- MARTÍN MARTÍNEZ Y EL SUCO NÉRVEO 43

- EL MAGNETISMO ANIMAL (MESMERISMO) 49

- FRENOLOGÍA O LA CIENCIA DE LAS LOCALIZACIONES CEREBRALES 54

- MARIANO CUBÍ, EL SOBRECRÁNEO 66

- FISIOGNÓMICA O LA APARIENCIA DEL ROSTRO 79

- BROCA Y EL CEREBRO DE MONSIEUR LEBORGNE 88

- HEMIASOMATOGNOSIA O EL DESCONOCIMIENTODE UN HEMICUERPO 95

- PENFIELD, EL CEREBRO SENSITIVO-MOTORY LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 104

- LITTLE JOHNNY, EL PRÍNCIPE OCULTO DE LOS WINDSOR O LA VERGÜENZA DE SER EPILÉPTICO 126

- LOS ÉXTASIS EPILÉPTICOS DE TERESA DE JESÚS 135

- HISTORIA MÍNIMA DE LA CISTICERCOSIS 161

- BOXEO Y CEREBRO 171

- EL PANTEÓN DE CEREBROS 183

IVÁN PÁVLOV, MADRID Y EL AUGE MUNDIAL DELA NEUROLOGÍA 197 - LA ESCUELA DE RAMÓN Y CAJAL 213

- MUERTE Y ENTIERRO DEL PSICOANÁLISIS 235

- LOS AZOGADOS DE ALMADÉN (1909) Y LOS PRIMEROS CONTENCIOSOS SOBRE MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA 242

- GONZALO RODRÍGUEZ LAFORA Y LOS PRIMEROS

- CASOS DE ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 254

- HAMBRE 269

Addendum 287

Bibliografía seleccionada 291

Introducción

La pereza, que tanto retiene el baile de las teclas en el momento de iniciar un relato, se multiplicó hasta la parálisis cuando ya frente al ordenador traté de escribir la primera palabra sobre los misterios del cerebro. Al abrir en mi imaginación la pesada cancela del encargo de la editorial me tropecé con dos dificultades que pugnaban por cerrar la puerta desde el otro lado y me invitaban a huir de esta empresa. Era preciso aclarar primero a qué llamamos misterio y a qué nos referimos cuando escribimos la palabra cerebro.

Empecemos brevemente por el concepto de misterio, que también encierra, ay, un lado oscuro. Es la forma de nombrar una penosa y recurrente situación del conocimiento, el de la ignorancia, el de la ausencia de una explicación convincente como el dogma de la Santísima Trinidad, o la diosa Selene habitando los cráteres de la Luna. Una situación en que tan siquiera es posible plantear adecuadamente el problema. En una ocasión un discípulo preguntó a Unamuno: «Maestro, ¿usted cree en Dios?», a lo que contestó don Miguel: «Mire usted, antes nos tendríamos que poner de acuerdo en tres cuestiones, a qué llama usted maestro, a qué llama creencia y a qué llama Dios». El conocimiento no es en el fondo más que acuerdos y convenciones.

En relación con el cerebro vivimos en una docta (que no crasa) ignorancia, donde es mucho lo que sabemos, pero mucho más

lo que ignoramos (en la crasa ignorancia el desconocimiento es absoluto, la ignorancia es total, algo por cierto imposible). Ni siquiera en los niños con esa morfología característica en que predomina la extremidad cefálica. Todavía nos asombramos con la precoz capacidad de aprendizaje del niño que a los cuatro años está habilitado para entender y hablar en todos los tiempos y personas su lengua materna, y tan solo con errores menores. El ser humano nace con una preparación competencial admirable. El niño y el adolescente están más capacitados, por ejemplo, para aprender una lengua que una persona adulta. Sí, sin aparente esfuerzo, sin clases adicionales nocturnas, ni profesores particulares, es capaz de adquirir en relativamente poco tiempo una lengua compleja como el castellano o el francés, esto que, como versificara Moratín, tanto admiró a aquel portugués al comprobar «que en su tierna infancia todos los niños de Francia supieran hablar francés». Esta facultad, como veremos, disminuye a lo largo de la vida. Todos sabemos lo esforzado que es aprender un idioma nuevo en edades avanzadas. Y siempre sin llegar a la perfección bilingüe del infante políglota que se zambulló en el nuevo idioma tras sus balbuceos iniciales. Posteriormente las habilidades infantiles están determinadas por una inmediatez y un pragmatismo inteligente. Las cosas son como son, no hay misterios para el joven. El tiempo, por ejemplo, no inspira su pensamiento. Temas como la muerte, el más allá, el origen del universo, etc., le resultan lejanos, ignotos. No hay preguntas. Un año cronológico es una distancia temporal vivencial enorme. Cuando le explicamos que los Reyes Magos no vendrán otra vez hasta el año siguiente, les parece un tiempo eterno (lo contrario que en la senectud, en que el tiempo vuela). El pensamiento va dirigido a la actividad inmediata dentro del día, como comer o jugar. Las grandes preguntas son ajenas a su espíritu. La explosión del volcán o el estallido del rayo no generan una búsqueda agobiante de causalidades. El niño acepta de forma acrítica e ingenua la respuesta al primer porqué. Desprecia la posibilidad del misterio.

Pero el Homo sapiens entra en el mundo capacitado en parte para enfrentarse a los misterios de la vida o de la variada naturaleza e intentará una respuesta, al menos a grandes temas que no podrá soslayar, como la muerte, la enfermedad, el dolor, las lluvias, el sol, la luna, el día y la noche, las epidemias, las sequías. O ese fragmento de la naturaleza que es el hombre mismo y su conducta. El hombre que nace, crece, que seduce a la mujer que ama, que se reproduce, sufre, ríe, llora, pero también roba, mata y muere. Que precisa una normativa sobre el bien y sobre todo sobre el mal, división maniquea pero indispensable para andar por el mundo en las culturas arcaicas. Pues bien, a este caos que se le viene encima al hombre adulto de las cavernas hay que darle respuesta, porque en muchas ocasiones es posible cambiar la naturaleza a nuestro favor, detener al que roba y mata, reconducir el agua de las lluvias, sembrar la tierra. O aliviar el recurrente dolor de cabeza del jaquecoso. Hay que comprender y explicar las cosas. Se vive mejor sin la incertidumbre. Pero ¿quién puede explicar este desconcierto de la naturaleza? ¿Quién puede entender la enfermedad, y sobre todo la muerte? En este contexto de ignorancia el ser humano reacciona con prontitud y pone en juego sus habilidades cognitivas, sus muchas capacidades que ha depurado con la observación, la caza, el juego, el lenguaje, etc. Y la mejor respuesta es integrar todas las situaciones que no puede resolver de forma inmediata el conocimiento empírico en una explicación sobrenatural.

Hacer intervenir a poderes extraordinarios era obligado en nuestros antepasados. Lo que supone incorporar en nuestro pensamiento la existencia de dioses o demonios, de padres todopoderosos, de un más allá, de un paraíso, de un infierno. Unos dioses o espíritus que traerán como premio o castigo la fecundidad a nuestros campos o la aridez a nuestros cultivos, todos ellos característicos del pensamiento mágico-religioso. Incluso enlazar a una explicación sobre la naturaleza con otras sobre el bien y el mal, con sus dioses correspondientes (a poder ser con aspecto humano y

con pasiones que permitan ampliar nuestra especulación analógica). Todo este elaborado pensamiento mítico «aclara» gran parte de los misterios, incluido el enigma de la enfermedad («la ira de los dioses es causa de enfermedad»). Con espíritu operativo el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. ¿Cómo, si no? Y creó los daimon, las harpías, los muchos entes malignos que provocan —¿quién, si no?— las dramáticas convulsiones del epiléptico que incumple las normas de la divinidad. La presencia de todas estas ideas arcaicas era necesaria para conceder a ese hombre rodeado de incógnitas una protección moral y epistemológica. Aunque no exentas de problemas por su obligada condición dogmática y la generación de superestructuras sacerdotales de poder. Pero al menos, como diría Ortega, nuestros ancestros «sabían a qué atenerse». Para el pensador primitivo el mundo de la naturaleza era un sistema completo (no había zonas oscuras fuera de la vista de Dios) y perfecto, pues tampoco había fenómenos a los que no pudiera aplicarse una ingenua explicación sobrenatural (visto muchos siglos después, claro) generalmente a través de analogías cada vez más amplias. Era un sistema cerrado y orgánico, donde todo se relacionaba, el poder del diablo con la salud y con la actividad del volcán. Y preconstituido, de verdad y realidad que podía ser revelada. El papel asignado al hombre era esencialmente pasivo en el proceso de conocimiento. La verdad le viene dada, es repetitiva, sin progresión ni retroceso, obligatoriamente dogmática, que no implique la zozobra de la crítica que supone la fecundidad del método y la adquisición ilimitada de conocimientos.

Las técnicas arcaicas se anclaban, como los niños, en la observación inmediata, en ocasiones de alta calidad —eran grandes cazadores, por ejemplo—, pero sin reelaboración teórica más allá de ciertas explicaciones analógicas para los temas biológicos y la búsqueda de la maldad en el incumplimiento de las normas de la divinidad.

Permítanme dos ejemplos que nos acercan a este prolongado periodo arcaico de la humanidad (casi el 99 por ciento de la pre‑

sencia del hombre en la Tierra) donde no hay misterios, ni dudas, solo certezas, y donde el cerebro es una masa casi gelatinosa situada dentro de la cabeza, capaz de ser poseída por espíritus malignos que desencadenen espantosas convulsiones epilépticas o terribles dolores de cabeza.

Como dijimos, la cabeza, o mejor, el cráneo, es un recinto propicio como morada de los diablos, que será preciso evacuar cuando la enfermedad sea grave. La trepanación es una de las técnicas más difundidas en las culturas primitivas. Así se expresaba Ritchie Calder: «Muchos de los cráneos encontrados pertenecientes a la Edad de Piedra, de miles de años de antigüedad por tanto, hacen entrever la posibilidad de que la trepanación hubiese sido el tratamiento propio de una afección localizada, tal como la jaqueca, la epilepsia incluso un tumor cerebral. Así lo indican la situación y conformación de los agujeros». En el Perú precolombino las trepanaciones eran frecuentes, en ocasiones múltiples y con baja mortalidad (65 por ciento de supervivencia en los 400 cráneos trepanados de los incas estudiados por Trelles). Es justo señalar a uno de los sabios de la neurología y creador de la paleo-patología, el francés Pedro Pablo Broca, del que tendremos que hablar repetidamente, el cual observó que en el borde de los trépanos en muchos casos había crecimiento del hueso, lo que indicaba supervivencia a la intervención. En España, la colección craneológica del científico Campillo recoge la alta frecuencia de trépanos en la cultura talayótica balear.

El caso contrario, es decir, el del cráneo no como morada de malos espíritus, sino como custodia de virtudes divinas, también era posible. O ambas cosas a la vez. Un singularísimo caso —lo vemos de forma sumaria y nos dejamos de especulaciones y entramos ya de lleno en el meollo del cerebro— fue el que ocupó al famoso epidemiólogo de origen húngaro Carleton Gajdusek (1923-2008), del Instituto de Enfermedades Neurológicas de Bethesda (Maryland) y Premio Nobel de Medicina en 1976. Este individuo al que conocí en una estancia suya en Madrid de

una imaginación portentosa, se quiso alojar en el hotel Ritz (por su proximidad con la Biblioteca Nacional), de donde fue expulsado por negarse a utilizar corbata; incluso en la foto oficial de la concesión del Nobel, se puso una camisa tejana de cuadros. En 1957 Gajdusek acudió con una expedición epidemiológica al interior selvático de Nueva Guinea (antípodas de España), a estudiar una enfermedad (kuru) de descripción reciente en una tribu local, caracterizada por progresiva inestabilidad de la marcha de comienzo en la adolescencia y que afectaba a varios miembros de la misma familia. Esto podía orientar a un origen genético. El investigador analizó cuidadosamente a estas familias, su alimentación y costumbres, y entre estas la antropofagia. Muerto el familiar, al gran guerrero de Papúa se le abría el cráneo y se extraía el cerebro, que era ingerido ritualmente por los descendientes. La razón de este acto caníbal era obtener las virtudes del fallecido alimentándose de esta víscera sagrada.

Pero Gajdusek tenía otra idea. La enfermedad estaba en el cerebro del fallecido y se transmitía al llevar a cabo el ritual. Contraviniendo todas las normas internacionales se hizo con un cerebro enfermo, lo depositó en una maleta y lo introdujo de forma secreta en los Estados Unidos. Allí examinó al microscopio el cerebro afanado y comprobó su semejanza con una enfermedad de rápida evolución descrita muchos años antes, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, en que las neuronas van desapareciendo (dejando el hueco), por lo que el cerebro parecía una esponja. Por ello también se llamaba encefalopatía espongiforme. Otra enfermedad mortal. Pero el caso adquiere el máximo interés cuando a Gajdusek se le ocurre implantar extractos de ese cerebro viajero en varios chimpancés del laboratorio. Al cabo de años, cuando el experimento de transmisión parecía fracasado, la enfermedad se reprodujo en los primates inoculados. Se trataba por tanto de una enfermedad transmisible. Pero... ¿ era un virus? Intentó de forma exhaustiva encontrar ese misterioso germen en el cerebro y fracasó. No era un virus, no creaba inflamación en los tejidos, tenía

un periodo de incubación muy largo y no provocaba la creación de anticuerpos. Era un virus no convencional, o un provirus, o un virus lento, por llamarle de alguna forma. Pero algo se transmitió del nativo de Papúa al chimpancé, como lo había transmitido antes a sus jóvenes descendientes. Se había descubierto una nueva forma de enfermar. Gajdusek fue galardonado con el Premio Nobel pero su aventura científica había quedado incompleta. Finalmente, otro gran investigador, el estadounidense Prusiner, nacido en 1942 (Premio Nobel 1997), descubrió ese elemento y lo llamó prión, una partícula infecciosa, un fragmento de proteína helicoidal que se vuelve plana es capaz de replicarse y acumularse en las células hasta romperlas. Un gran capítulo de la medicina se abría, las enfermedades priónicas y entre ellas la enfermedad de la vacas locas. Estas enfermedades son transmisibles en determinadas circunstancias, pero además pueden ser causadas por mutaciones de un gen que modifica la proteína priónica (PrP), que en el caso de los humanos se localiza en el cromosoma 20. El tema de los priones como agentes de enfermedad no había hecho más que comenzar. En la actualidad tratan de identificarse diversos drivers, proteínas degeneradas o no, que impulsan y favorecen el desarrollo de enfermedades neurológicas degenerativas. Este es el desafío de los investigadores clínicos del momento.

Como vemos el cerebro de un guerrero de Papúa que pretendía ser homenajeado por los descendientes guardaba unos diminutos y letales diablillos en su interior. Allí convergieron dos interpretaciones sobre el cerebro, una paleolítica, mágica, y otra del nuevo milenio.

Oliver Sacks fue invitado a escribir la biografía de Gajdusek, pero declinó la invitación. Al parecer unos puntos oscuros atraviesan la biografía del genio.

Retomemos el hilo sobre las causas de enfermedad de nuestros antepasados, la transgresión de las leyes divinas. Pero... ¿cómo saber las razones de la enfermedad, el pecado cometido, en este caso para los ataques epilépticos? Una tablilla asiria de terra‑

cota de escritura cuneiforme conservada en el British Museum enumera un interrogatorio sobre la vida moral del enfermo: la confesión, la catarsis. Los pecados no son muy diferentes del decálogo judío, excepto que no hay referencias a la divinidad y datan de mil años antes de Cristo.

¿Has sembrado la discordia entre padre e hijo?

¿Has sembrado la discordia entre madre e hija?

¿Has sembrado la discordia entre hermana y hermano?

¿Has sembrado la discordia entre amigos?

¿Has dicho «sí» por «no»?

¿Has empleado falsas balanzas?

¿Has tenido comercio con la mujer de tu prójimo?

¿Has cometido crímenes, has robado o hecho robar?

Pero en estas primitivas civilizaciones el conocimiento empírico no dejó de mostrarse activo. Indagando en los orígenes descriptivos del cerebro, es preciso retroceder hasta los papiros médicos faraónicos. Los papiros de Ebers y de Edwin Smith son con diferencia los más importantes: han permitido disponer de un cuerpo de textos suficiente para conocer la medicina del antiguo Egipto y son el testimonio de las primeras reflexiones médicas escritas. Ambos papiros fueron fruto de una excavación clandestina y estaban contenidos en un cofre donde al parecer existían otros muchos hoy desconocidos. Los dos papiros fueron adquiridos por el egiptólogo y anticuario americano Edwin Smith, quien guardó para su colección el célebre papiro quirúrgico que lleva su nombre, publicado por Breasted en 1930, y vendió a George Ebers el mayor de todos (papiro Ebers, publicado en 1875), el único que se conserva completo. El papiro de Edwin Smith, datado hacia 1550 a. C., es tan solo un fragmento del original (la rapiña aconsejaba trocearlos para vender después los fragmentos). En él las fracturas de la cabeza merecen cierta atención y demuestran la gran capacidad de observación de los prestigiosos médicos egipcios, que lograron las

mejores descripciones anteriores a la Grecia clásica. En las heridas de cabeza admite seis variantes de acuerdo con la profundidad de la herida. Esta deberá de ser sondada atravesando el cráneo (descripción del líquido cefalorraquídeo). Si el estallido del cráneo muestra el cerebro («la médula del cráneo») y el paciente no responde a estímulos, «es un mal que no se puede tratar».

Como vemos, los médicos egipcios, tan apreciados por los griegos, conocían relativamente bien las lesiones traumáticas y estaban preparados para un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Pero estos conocimientos, fruto de la observación, estaban cerrados al progreso, a la mejora, a la transformación. El cerebro será para las poblaciones primitivas el relleno que se encuentra en los huesos, como el tuétano rellena la caña (diáfisis) de los huesos largos o de las vértebras. En este caso es la médula de un recinto óseo como el cráneo donde se afanan los malos espíritus (daimones, keres, harpías) en castigar al pecador, y donde se pierde la conciencia si un traumatismo craneal ha afectado a esas estructuras profundas. No hay más misterios. En efecto, pasarán muchos siglos hasta que sepamos algo más de la anatomía de los sesos, esa sustancia grasosa con una superficie irregular semejante a una nuez, y pequeños vientres en el interior (ventrículos).

No hablaremos, por tanto, de los misterios del cerebro, pues es cierto que este órgano encierra desconocimiento, y de lo que se desconoce no se puede hablar, tan solo especular, a sabiendas de la fugacidad de las especulaciones científicas, siempre provisionales aunque necesarias. Las vanguardias de la medicina científica de la Antigüedad (no todas) consideraban el cerebro apenas un órgano refrigerador de la sangre. La teoría humoral y sus temples triunfaron tras generar una extraordinaria especulación que trataba de ajustarla a los hechos clínicos.

El funcionamiento del cerebro ha gozado de sucesivos cambios de paradigma que intentan explicar con mejor o peor fortuna su naturaleza «mistérica». Y nos referiremos a alguno de ellos, como la frenología o el magnetismo. De dogma en dogma, ha

desafiado a los científicos de todas las épocas. Mi condición de neurólogo clínico me acerca al cerebro y a su carácter singularísimo desde la lesión o disfunción y sus, a veces, extraordinarias manifestaciones. A ellas me referiré. La neurología, junto a la psiquiatría, es la especialidad que se enfrenta a unas manifestaciones clínicas más cargadas de humanidad, fruto de las lesiones o disfunciones cerebrales. Recordemos a Oliver Sacks, uno de cuyos enfermos confundía a su mujer con un sombrero, o a Critchley, con otro enfermo con una lesión parietal derecha, que creía que su cuerpo terminaba en la línea media, o los intensos éxtasis de Teresa de Jesús por disfunción del lóbulo (zona anatómica bien definida del cerebro) temporal derecho.

Este libro no trata de hacer una presentación sistemática y académica del cerebro, más propia de un neurofisiólogo, y que resultaría prolija y en gran parte ininteligible para el gran público. Solamente aspira a exponer su funcionamiento alterado, con el deseo de divulgar la difícil variedad de sus mecanismos, el complejo cerebro/mente, la conducta humana y sus miles de manifestaciones, que se asientan en ese órgano singular. Es un anecdotario cerebral así como de los protagonistas de su fama, y en gran parte del autor. Dediquémosle al menos unas líneas a la anatomía, a esa médula o meollo intracraneal, al celebro, como decían muchos antiguos o cerebro. O como bautizan algunos al hombre moderno, homo cerebralis.