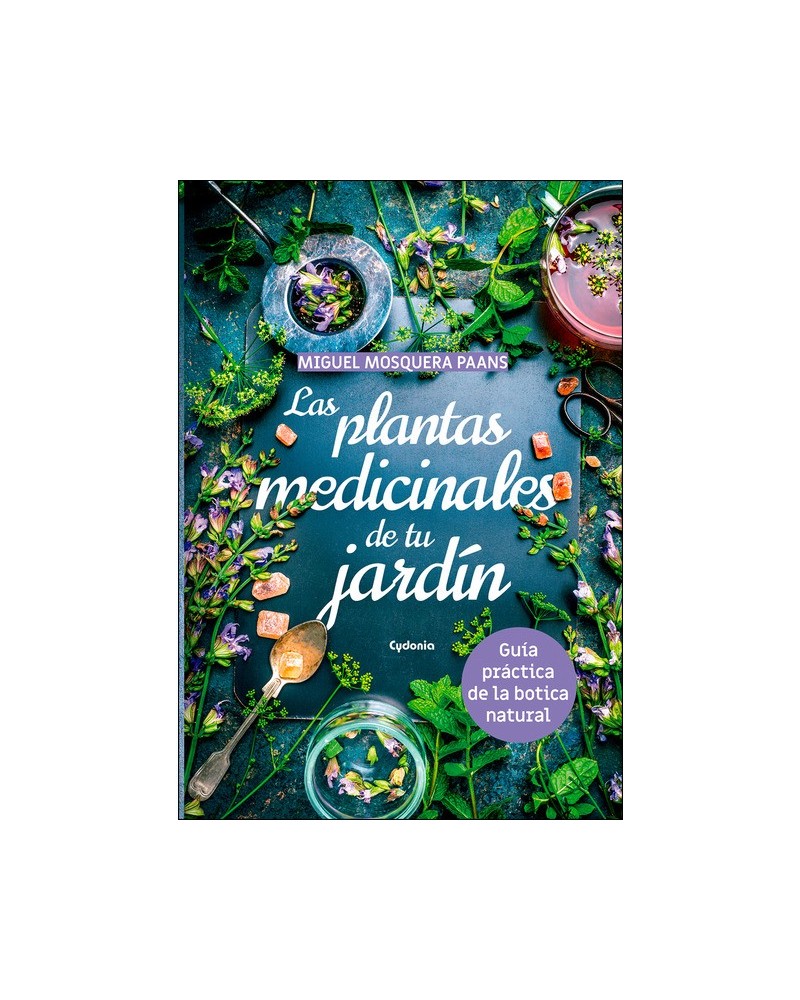

Las plantas medicinales de tu jardín

Referencia: 9788494832130

Guía práctica de la botica natural

El libro describe más de medio centenar de plantas habituales en nuestro entorno y ofrece una información detallada sobre las propiedades medicinales de cada una, así como las indicaciones para reconocerlas y utilizarlasUn índice por dolencias guiará al lector para utilizar este libro como un manual práctico para utilizar correctamente cada una de las plantas propuestasEl autor es periodista, escritor, especialista en medicina natural y colaborador de cadenas como CNN y periódicos de España y AméricaEs miembro de honor del Instituto Internacional de Medicina Natural y Premio Mundial Gourmand World Cookbook Awards 2014, una de las distinciones a libros sobre gastronomía más importantes del mundo.

Miguel Mosquera Paans

es periodista, escritor, especialista en medicina natural y colaborador de periódicos de España y AméricaEs miembro de honor del Instituto Internacional de Medicina Natural y Premio Mundial Gourmand World Cookbook Awards 2014, una de las distinciones a libros sobre gastronomía más importantes del mundoColaboró en programas de nutrición y medicina natural en Onda Cero Carballiño, Arenteiro Dixital y Canal 27 TVDurante años fue responsable de la sección de nutrición del Xornal Escolar en el diario ourensano La RegiónAutor de distintos libros sobre la materia, tanto en gallego como en castellano, ha publicado el ensayo de antropología de la alimentación Ourense, dez mil anos nun xantar (Premio Gourmand World Cookbook Awards), A nosa botica, Nutrición patológica en restauración colectivaDietética y nutrición fisiopatológica, Bioquímica de los alimentos, Seguridad Alimentaria, etc.

Índice

Introducción 11

1. Drogas y principios activosDefinición de las drogas 21

2. Anatomía vegetalPartes utilizadas de las plantas 27

3. Recolección 31

4. Enfermedades más habituales tratadas con plantas 43

- Aparato digestivo 43

- Aparato circulatorio 45

- Aparato genital 49

- Aparato locomotor 51

- Aparato respiratorio 54

- Aparato urinario 56

- Lapiel 59

- Sistema nervioso 63

5. Las plantas medicinales 67

- Ajenjo (Artemisa absinthium) 75

- Ajo (Allium sativum) 78

- Alcachofa (Cynara Scolymus) 81

- Amapola (Papaver Rhoeas) 83

- Árnica (Arnica montana) 85

- Azahar (Citrus sienensis) 88

- Bardana (Arctium minus) 90

- Brezo (Calluna vulgaris y Erica tetralix) 92

- Calabaza (Curcubita pepo) 94

- Caléndula (Calendula officinalis) 96

- Carquesa (Genista tridentata) 98

- Carballo (Quercus robur) 100

- Cebolla (Allium cepa) 103

- Celidonia (Celidonia majus) 105

- Ciprés (Cupresus sempervirens) 107

- Diente de león (Taraxacum officinale) 110

- Espino blanco (Crataegus monogyna) 114

- Eucalipto (Eucalyptus globulus) 117

- Fucus (Fucus vesiculosus) 120

- Gayuba (Arctostaphylos uva-ursi) 123

- Gordolobo (Verbascum thapsus) 125

- Grama (Elymus repens) 127

- Helecho macho (Dryopteris filix-mas) 129

- Hiedra (Hedera helix) 131

- Hinojo (Foeniculum vulgare) 133

- Hipérico (Hypericum perforatum) 137

- Laurel (Laurus nobilis) 139

- Lavanda (Lavandula stoechas) 141

- Lino, semilla de (Linum usitatissimum) 145

- Llantén (Plantago lanceolata) 148

- Madroño (Arbustus unedo) 151

- Maíz, estigma o barbas de (Zea mays) 154

- Manzanilla (Chamaemelum nobile) 156

- Malva (Malva silvestris) 160

- Malvavisco (Althaea officinalis) 163

- Menta (Mentha piperita) 166

- Mostaza negra (Brassica nigra) 169

- Nébeda (Nepeta cataria) 171

- Ortiga blanca (Lamium album) 173

- Perejil (Petroselinum crispum) 175

- Romero (Rosmarinus officinalis) 177

- Rubia (Rubia peregrina) 179

- Rusco (Ruscus aculeatus) 181

- Salvia (Salvia officinalis) 183

- Sauce (Salix alba) 185

- Saúco (Sambucus nigra) 188

- Tilo (Tilia platyphyllos) 191

- Tomillo (Thymus vulgaris) 193

- Tusílago (Tussilago farfara) 196

- Valeriana (Valeriana officinalis) 198

- Vid roja (Vitis vinifera) 200

- Violeta (Viola odorata) 203

- Zarza (Rubus fruticosus) 205

Notas 207

Índice de dolencias, trastornos y síntomas 211

Lecturas que pueden resultar de utilidad 215

Introducción

La botica en tus manos

MUCHOS SON LOS FUNDAMENTOS en los que descansa la medicina naturalDesde sus orígenes, el hombre ha intentado luchar contra su mortalidad y la fragilidad de su condiciónEn un principio invocando a entidades a las que atribuía un poder, suplicando o exigiendo una respuesta sobre su propia salud a cambio de una dádiva u ofrendaCon el incremento cerebral del Homo sapiens, el gran salto evolutivo alcanza al Hombre de Neandertal y al Cromañón, desarrollándose al mismo tiempo encéfalo y pensamiento mágico.

Antes de la división del trabajo, cada humano ocupaba todas las tareas esenciales para su supervivencia, desempeñando entre otras la labor sacerdotalEs a partir de la especialización laboral que el cuerpo de creencias se hace cada vez más complejo, en paralelismo a la sociedad que lo integra, dando lugar a las primeras expresiones de magia propiciatoria que en la actualidad denominamos como medicina popular, aspecto más ligado a la fe o al culto, y que en la España más profunda se perpetúa en una superposición de credos donde caben las más atávicas manifestaciones sincretizadas con el cristianismo del siglo XXI.

Así, los carnavales traslucen bajo la inocente apariencia del divertimento los ritos de fertilidad originados en el neolítico, asimilados por los sucesivos credos dominantes a lo largo de la historia e incorporados a la materia dogmática de la Iglesia en un afán de instaurarse de la manera menos dramática posibleEllo fomentó la confusa dualidad entre la exigencia clerical más estricta y personajes más populares como saludadores, agoreros o santeros, en respuesta a una manifiesta demanda socialEstos componedores, curanderos, atadores y demás expertos afines ofrecían una solución a los daños derivados de las distintas actividades profesionales, en un mundo antiguo que no observaba excesivas medidas de seguridad e higiene laboral, con un abultado saldo de lesiones ligadas también a los frecuentes conflictos bélicos, desde el ámbito tribal hasta el estatal.

Por otro lado, dentro de aquel desarrollo mágico-religioso el ser humano comenzó a hacer uso de plantas –además de sustancias animales y minerales–, para paliar las enfermedadesConcebidas originariamente como algún modo de posesión espiritual, el uso de la planta tenía una naturaleza eminentemente ritual, para transitar con posterioridad al uso como agente curativo tras su aplicación directa sobre el cuerpo humanoDe aquí surgió la medicina natural, cuya acción se vincula a la capacidad curadora de los principios activos contenidos en los vegetales, las distintas técnicas de masaje y el efecto de las aguas medicinales.

El intento del ser humano por prevenir los fenómenos naturales –cuando no de conquistar y dominar la naturaleza–, es lo que condujo a la observación y el estudio del medio, sentando los principios de la ciencia.

En el mundo occidental fueron los egipcios los pioneros en formular distintos tratados sobre aplicaciones médicas basadas en invocaciones para combatir la enfermedad, recogidas entre los siglos XVI al XII a.Cen los papiros de Ebers y HarrisEn Asia, hacia el 2700 aC., Huangdi desarrolló el primer tratado de medicina titulado El libro del emperador amarillo, mientras en África los yoruba transmitieron sus conocimientos de manera oral e ininterrumpida desde el 6000 antes de nuestra eraLa tradición del clasicismo heleno se superpuso al animismo prácticamente en el inicio de la era actual, de manera que romanización y cristianización se solaparon y yuxtapusieron al panteísmo primitivo, alumbrando una nueva visión terapéutica.

Fue la influencia de la Escuela de traductores de Toledo la que permitió el acceso de los sabios europeos a textos mucho más antiguos e ignorados, como el compendio del médico, farmacólogo y botánico griego del siglo I Dioscórides, o a manuales contemporáneos a la época y más al uso, como el Libro de los medicamentos simples de Ibn Wafid o el Lapidario de Alfonso X el Sabio.

Pese a la aportación del ilustrado monarca, Occidente mantuvo estrictas reservas hacia la medicina por dos motivos definidosPor un lado, siendo las circunstancias del hombre voluntad de Dios, el cuerpo no era más que un envase despreciable y finitoLa criatura no debía desafiar los designios divinos sanando un organismo carente de meta, a diferencia del alma, que aspiraba a la salvación eternaPor otro lado, el ejercicio de la medicina, tanto de la cirugía como del uso de plantas medicinales, era una actividad frecuente en integrantes del pueblo judío, despreciados por haber ofendido a Cristo, culpados de deicidio y habitualmente acusados de brujería por el uso de hierbas.

El intento de controlar la naturaleza desembocó en la separación de la magia propiciatoria en dos frentes cada vez más separados y definidos, pese a que ambos perseguían un idéntico finPor un lado, la fe, creencia y religión, inclinada a la medicina ritual, y por el otro lado la ciencia, que perseguía nuevos horizontes para el ser humano.

Teofrasto Bombasto de Hoihenheim, popularmente identificado como Paracelso, fue el precursor del método científico por excelencia, planteando una nueva realidad alejada de la escolásticaIntroductor del láudano o tintura alcohólica de opio, y pese a la manifiesta influencia del pensamiento mágico, plasmó su saber relativo a la medicina natural en el libro Las plantas mágicas, en franca oposición a los sabios de su época, que consideraban el ejercicio de la medicina adecuado a los barberos.

Apenas dos siglos después en España se instituyó la figura del fleboticario, una suerte de barbero sacamuelas, cuyo ejercicio profesional dependía de la disponibilidad de una autorización otorgada por las autoridades académicasAsí comenzó a diferenciarse definitivamente el físico del boticario, ejercitando el diagnóstico el primero y todo el saber relacionado con la preparación de fármacos el segundoNombres como el de Andrés Laguna son esenciales para comprender la medicina tal y como se concibe en la actualidad, de manera que este erudito de los siglos XV-XVI, tras titularse en Medicina en París, estudió lenguas clásicas para poder leer la escritura original del Dioscórides.

A espejo de este gran autor surgieron otros magnos postulantes del Ars Medica, proponiendo una revisión que afectó a las distintas lenguas de península ibéricaAsí, por ejemplo, uno de los mayores impulsores de la medicina popular en Galicia fue el Padre Sarmiento, uno de los más comprometidos nacionalistas, y que ya en el siglo XVIII abogaba a favor de que el clero aprendiera gallego para asistir en confesión al pueblo, así como para que se enseñase el idioma en las escuelasEstudiante de arte, filosofía y más tarde de teología, progresó hasta ser profesor en instituciones tan relevantes como aquellas donde cursó su formación, destacándose como investigador de las lenguas en general y en particular el castellano y gallegoExponente de la Ilustración, Pedro José García Balboa, conocido para la posteridad como el Padre Sarmiento, profundizó en la botánica y la medicina, conociendo en profundidad el nombre de las plantas y sus propiedades, al entender la necesidad de conocer, recuperar y salvaguardar la tradición y la cultura popular [1].

Ambas medicinas –popular y natural–, han coexistido secularmente, aunque los primeros tratados de fitoterapia de uso común se extendieron por toda la Península a finales del siglo XIX y principios del XX, con impresión y redacción catalana, pese a su presencia y uso habitual en toda la geografía española, la Europa mediterránea y la mayor parte de LatinoaméricaAndalucía afloró en este momento, después de haber sido, desde tiempos del Descubrimiento, meca de cuantas novedades llegaban del nuevo continente, proporcionando una amplia diversidad de especies exóticas, pero sin abandonar sus más atávicas raíces, convirtiéndose en una permanente consumidora de las antiguas especies autóctonas, por otro lado, las más extendidas en todo el mundo y que figuran en la presente obra.

Tras desencadenarse la mal llamada “Gripe Española”, con dramáticas cifras de fallecidos, la medicina natural experimentó un nuevo auge, en particular entre la población de escasos recursos económicos, que carecía de los medios para recurrir a la medicina oficial, alejada cada vez más de los principios activos de origen natural.

No obstante, el arraigo de las especies medicinales, unido al renacimiento de la dietética y la medicina natural, favoreció que a partir de los años 70 del siglo XX se iniciase una nueva “edad dorada” de las plantas medicinales, que rápidamente se sometieron a una legislación paulatinamente más exhaustiva, al tiempo que se fomentó su investigación, sumándose cada vez más adeptos.

Tradicionalmente se han utilizado las plantas por métodos de extracción y preparación de lo más diversa: raíces, cortezas, hojas y flores; infusiones, tinturas y fomentosHierbas, árboles o plantas destinadas genéricamente a otros usos como el lino, se convierten en un elenco de principios activos cuya acción sobre la enfermedad y estímulo de la vitalidad están más vigentes que nunca.

Quede claro que la presente obra no pretende sustituir a los facultativos, sino ilustrar sobre una posibilidad tan ancestral como actual de preservar la salud gracias al uso de las plantas medicinales de la generosa botica que ofrece la naturaleza.

Legislación

Aunque la recolección y consumo doméstico de plantas medicinales no está regulado por otra norma que no sea el sentido común, la identificación fidedigna de la especie y el respeto a su dosificación, conviene recordar que su producción, distribución y suministro sí están legislados.

Como en el resto de actividades humanas, más aún en la actualidad, su comercialización exigió paulatinamente unas directrices legales en constante revisión que, aunque atendiendo más a intereses corporativos de las grandes industrias que al verdadero interés ciudadano, no ha dejado de suponer una ventaja a la hora de proteger especies endémicas o en riesgo de extinción, así como de garantizar la manipulación correcta del producto para seguridad del consumidor.

En España el Decreto Ley 2464/63 de 1963 hacía referencia a 20 denominaciones de plantas medicinales cuyo uso se autorizaba, entre ellas las más conocidas y sencillas como el té, la manzanilla, la menta, etcEste cuerpo legal se desarrolló posteriormente en sucesivas normativas, hasta llegar a las últimas directrices propuestas por la Unión Europea, engrosando paulatinamente la lista a la par que se clasificaban otras como protegidas por los riesgos que supone su consumo para la salud: estramonio (Datura stramonium), ruda (Ruta graveolens), etc.

Las plantas contenidas en la presente obra no suponen peligro para el ser humano, en la mayoría de los casos incluso aunque se abuse de ellas por consumo masivo a dosis intensivas.

Algunas aclaraciones

Lo más común en el mercado, tanto en herbolarios como farmacias y parafarmacias, es que las plantas se distribuyan con su nombre en castellano, aunque acompañadas en muchos casos de la nomenclatura latinaEllo facilita su identificación, ya que en un mismo idioma las plantas pueden ser conocidas por diferentes denominaciones.

A cada patología le corresponde el uso de una planta medicinal y, más en concreto, de aquella parte del vegetal cuyo principio activo es el responsable de la acción curativaEn cualquier caso, la planta dispone de más componentes y usos, detallados en el apartado genérico de plantas medicinalesConviene dejar bien claro que el uso de plantas medicinales no comporta un diagnóstico, sino que, a partir del examen elaborado por un médico, que debe ser quien establezca cuál es el padecimiento, el paciente puede optar al uso de plantas medicinales que combatan ese trastorno.

La utilización de estos remedios debe ser ponderada y racionalizada, pues pueden existir diferentes peligros asociados al consumo de plantas medicinalesEl primero es presumir su inocuidadExiste un convencimiento generalizado de que no pueden causar daño al obviar que contienen principios farmacológicos activosNo obstante, si una planta tiene capacidad de sanar también puede potencialmente enfermarAdemás, las plantas actúan por sinergia y por antagonismo, significando que no sólo pueden producirse actividades cruzadas con otras plantas y medicamentos, sino que existen principios activos capaces de potenciar o de anular los efectos de otrosEsta consideración invita a la prudencia de consultar con un especialista en caso de albergar la menor duda, absteniéndose mientras tanto de consumir la planta medicinal.

El segundo gran riesgo se asocia al abusoAbundando en la anterior premisa, hay personas que condicionan la eficacia de la planta medicinal al uso intensivo, lo que puede dar lugar a intoxicaciones, riesgo que se evita respetando las dosis (ver el apartado “dosificación”).

La tercera grave contingencia está asociada al fenómeno llamado mimetismo, por el que muchas plantas tienden a simbiotizarse con las de su entorno, procurando asemejarse a ellasEn otros casos existen especies que pueden llegar a confundirse si no se observa la suficiente cautelaTal es por ejemplo el caso del cólquico o Falso azafrán [2], así denominado por su enorme similitud con este últimoMientras del azafrán se extrae un colorante alimentario inofensivo, del cólquico se aísla la colchicina, un alcaloide muy activo utilizado en la industria farmacéutica para el tratamiento de la gotaBasta que un niño manipule el bulbo del cólquico para exponerse a un envenenamientoLa confusión se origina en que ambas –cólquico y azafrán–, muestran una flor muy similar, diferenciándose en que mientras el tallo de la flor del azafrán aparece rodeado de las hojas de la planta que semejan hierbas, el cólquico medra en solitario, con el suelo esquilmado a su alrededorEsta observación es capital a la hora de preservar la seguridad del usuarioPor todo ello merece la pena insistir en rehuir una planta medicinal si se alberga la menor duda acerca de su identificación o uso.

Otro grave riesgo para la salud es consecuencia de una incorrecta manipulación, almacenado o etiquetado de la planta, así como de una recolección en localizaciones inadecuadas (ver “consejos de recolección”)Dado que la naturaleza acostumbra a situar el antídoto al lado del mal, en aquel lugar del mundo donde nos encontremos hallaremos medicamentos en el entornoMuchos de estos remedios fueron conocidos desde la Antigüedad, aunque otros conocimientos en materia fitoterapéutica son recientes ya que, con mayor incidencia, las clases bajas han sido históricamente más proclives a la medicina popular que a la natural, haciendo un uso más frecuente de la botánica ritual que de la fitoterapia.

En cualquier caso, de las más de 250.000 especies vegetales extendidas por el mundo, apenas el 1% está protocolado, porcentaje entre el que aún cabría diferenciar aquellas cuyo uso se basa en estudios randomizados –protocolo científico–, frente a las de consumo milenario, cuyos efectos se atribuyen tradicionalmente por alguna analogía objetiva o imaginaria.

Así, los seculares estudios etnobotánicos establecen que las propiedades curativas de una planta radican en su aparente parecido con algún órgano o región anatómicaComo ejemplo, la planta conocida con el nombre de hepática, dado que su hoja evoca el perfil de un hígado, o el de la pulmonaria, con forma de pulmón.

En otras ocasiones, como en el de las hojas que rodean la baya de la belladona (Atropa belladonna), tras el secado se identificaba en ella la raíz de la muela, asignándosele eficacia para el dolor de dientesComo es fácil imaginar, una regla tan simplista no siempre supuso una respuesta acertada, sin que por ello dejase de ser aplicada mientras la evolución de la medicina no trajo consigo nuevos conocimientos.

De un dilatado período en el que la enfermedad se consideraba una posesión espiritual dañina hasta la revolución del pensamiento propuesta por el cartesianismo, los mayores depositarios del conocimiento a lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna –los establecimientos religiosos y universidades–, propusieron nuevos modelos y líneas de investigación que paulatinamente confirmaron la utilidad de aquellas especies que dieron una respuesta al ser humano a lo largo de los siglosEn Europa, las distintas órdenes monásticas tuvieron en sus nóminas conventuales tanto a frailes boticarios como a médicos y cirujanos, cuyo saber no escapaba a esta herenciaLas boticas monacales pugnaron en su conocimiento de la botánica y su repercusión fisiológica, facilitando al pueblo un legado del que se hizo depositario a partir de las distintas desamortizaciones [3].

Plantas autóctonas y plantas aclimatadas

En España han existido toda una serie de especies vegetales cuyos orígenes pueden encontrarse en pantallas polínicas datadas en el PaleolíticoAunque muchas de ellas se han recolectado durante siglos en estado silvestre en el bosque autóctono pluriespecífico, hay otras cuyo cultivo se constata desde épocas tempranas, como la manzanilla o la malvaOtras especies se incorporaron al consumo a raíz del efecto civilizador de Roma; por ejemplo, el recetario De Re Coquinaria (Sobre materia de cocina) fue muy utilizado y su difusión intensiva, así como se muestra en tratados de distintos autores clásicos [4].

La mayor proyección de plantas medicinales coincidió con la edad de oro de las exploraciones, de manera que, mientras muchas variedades comestibles se diseminaron por Europa con fines exclusivamente ornamentales, en España se difundió su empleo alimentario, merced al intenso intercambio entre la península y el Nuevo MundoAsí, por ejemplo, mientras la patata adornaba los jardines europeos, Sevilla y la coruñesa villa de Betanzos, apenas desembarcadas las batatas desde Perú, obtuvieron las primeras cosechas del tubérculo para consumo humano.

Idéntica suerte corrieron vegetales como el maíz, los agaves o aloes, la piña y otras plantas exóticas que se aclimataron en los huertos conventuales, incorporándose también en la cultura popular a través de las grandes casas solariegas, los jardines botánicos de la Ilustración y los establecimientos monacalesEjemplo característico de esta adaptación es el eucalipto, especie procedente de Australia y que en suelo patrio cosechó éxitos como el Eucaliptine de los monjes de Santa María la Real de Oseira, en San Cristovo de Cea, OurenseA partir de sus hojas, los benedictinos destilaban un licor elaborado en la botica del magno edificio conocido como “El Escorial de Galicia”.

De este modo, tradicionalmente se dispuso en todo el territorio de plantas que, no siendo autóctonas, experimentaron una adaptación al suelo y al clima, pese a no alcanzar siempre igual cantidad o calidad de principios activos que en origenTal es el caso de la pasionaria (Passiflora caerulea), bautizada así por el naturalista del siglo XVIII Carlos Linneo, al antojársele a los primeros misioneros en América ver en las diferentes partes de la flor los elementos de la pasión de CristoCon una flor exuberante y un fruto de corteza blanda y anaranjada, su interior alberga una pulpa de granos de color rubí amalgamados por una sustancia gelatinosa cuyo sabor evoca al melocotónMientras en España no madura hasta el mes de septiembre, en muchas ocasiones llega a octubre verde y sin llegar a madurar.

Existe otra variedad, la Passiflora incarnata, de origen brasileño y con una flor semejante, pero de color rosado y un fruto cuya corteza es de una tonalidad que oscila del verde al morado, productora del fruto denominado maracuyá, que resultó imposible aclimatar al suelo templado peninsular, a excepción del clima suroriental.

Índice de dolencias, trastornos y síntomas

A

- Acidez de estómago: 44, 65, 104, 137, 145, 149, 168, 183. Acné: 62, 90, 95, 103, 108, 111, 112, 118, 122, 140.

- Afonía: 160.

- Aftas bucales: 118, 164.

- Agotamiento: 63, 64, 198.

- Almorranas: 189.

- Amigdalitis: 205.

- Ampollas: 60, 79, 85, 87, 96, 157, 161, 168.

- Anemia: 63, 112, 171, 194, 206.

- Angina de pecho: 78, 82, 103, 115, 145.

- Anginas: 83, 101, 142, 148, 164, 189, 193, 203.

- Ansiedad: 46, 64, 83, 115, 142, 199.

- Apetito: 23, 34, 44, 76, 89, 121, 149, 175, 193.

- Arritmias: 115, 198.

- Arrugas: 84, 150.

- Arterioesclerosis: 78, 82, 103, 140, 145, 186, 200.

- Artritis: 52, 76, 86, 94, 118, 127, 138, 164, 181.

- Artrosis: 52, 76, 99, 118.

- Asma: 83, 87, 125, 148, 149, 164, 167, 187, 191, 196, 197, 203.

- Aspereza de manos: 150.

- Azúcar en sangre: 82, 118.

B

- Blefaritis: 123, 201.

- Boca seca: 157.

- Bocio: 120, 121, 146.

- Bronquitis: 55, 83, 103, 117, 134, 139, 142, 148, 149, 164, 167, 171, 188, 191, 196, 203.

- Bruxismo (apretar o rechinar los dientes): 115.

C

- Cabello graso: 108.

- Caída del cabello: 104, 142,

- Cálculos biliares: 154.

- Cálculos renales: 91, 152, 154,

- Callos: 61, 91, 172, 186. Caries: 186.

- Caspa: 104.

- Catarro: 39, 54, 98, 117, 148, 161, 167, 174, 193.

- Ceguera nocturna: 112.

- Celulitis: 121, 127, 181

- Chichones: 85, 163.

- Ciática: 53, 138, 186.

- Cicatrización de heridas: 111, 164, 186.

- Circulación sanguínea: 78, 89, 103, 114, 200.

- Cirrosis hepática: 81.

- Cistitis: 58, 124, 127, 152, 154, 203.

- Colesterol: 47, 59, 65, 78, 82, 94, 103, 121, 145, 146, 157.

- Cólico biliar: 112, 171

- Cólico renal: 57.

- Cólicos: 88, 152, 172.

- Colitis: 89, 143, 164, 167, 187.

- Colon irritable: 89, 143, 167

- Conjuntivitis: 84, 123, 134, 149 158 901

- Crohn, enfermedad de: 51, 52, 111, 128, 129, 164.

- Crohn, enfermedad de: 89, 143, 157, 164, 167, 178, 198.

D

- Depresión: 50, 63, 64, 137, 138, 198, 199.

- Depurativo: 91, 111, 174, 175, 196.

- Derrame cerebral: 186.

- Desinfectar heridas: 118.

- Desintoxicante: 111. Desmayos: 88, 89.

- Diabetes: 82, 91, 118, 174, 206. Diarrea: 44, 45, 86, 92, 100, 101, 103, 108, 118, 122, 123, 137, 143, 152, 158, 164, 167, 171, 174, 182, 183, 189, 201, 205, 206.

- Digestión: 23, 44, 45, 76, 79, 81, 90, 139, 142, 157, 167, 171, 175, 177, 193.

- Disolver coágulos: 78.

- Diurético: 23, 24, 34, 46, 57, 75, 82, 93, 104, 111, 112, 127, 128, 133, 134, 152, 155, 180, 181.

- Diverticulos: 145, 157, 198.

- Dolor de cabeza: 55, 86, 99, 142, 167, 168, 171, 177, 178, 183, 186, 193, 199,.

- Dolor de garganta: 115, 117, 160, 167.

- Dolor de huesos: 141.

- Dolor de muelas: 157.

- Dolor de oídos: 78.

- Dolor de piernas: 200.

- Dolor menstrual: 49, 183, 193. Dolor muscular: 97, 132, 194

E

- Eccemas: 60, 87, 90, 121, 142, 146, 161, 201.

- Encías: 101, 164, 184, 186, 205.

- Erección: 94.

- Escarlatina: 127, 171.

- Esguinces: 52, 86, 164.

- Espinillas: 108, 118.

- Esterilidad: 50.

- Estreñimiento: 44, 48, 90, 121, 146, 149, 161, 165, 178, 188, 203, 206. Estrés: 64, 89, 191, 198, 199.

- Estrías de embarazo: 86. Exceso de sudoración: 61, 194.

F

- Faringitis: 101, 103, 117, 123,

- 139, 142, 164, 167, 174, 191, 203, 205.

- Fatiga visual: 175. Fibromialgia: 138, 186.

- Fiebre: 55, 102, 115, 117, 158, 171, 181, 186, 188, 189, 191, 203, 204.

- Flebitis: 48, 107, 108, 181.

- Fortalecer las uñas: 178.

- Forúnculo: 61, 90, 146, 163.

- Fungicida: 121.

G

- Gases y flatulencias: 43, 76, 103, 133, 134, 139, 142, 156, 166, 167, 171, 175, 177, 183, 192.

- Gastritis: 89, 100, 124, 143, 145, 157, 164, 203.

- Gérmenes: 31, 57, 119.

- Gingivitis: 118.

- Glaucoma: 134, 149.

- Gonorrea: 79.

- Gota: 17, 103, 127, 132, 138, 181, 186, 191,

- Grietas en la piel: 101.

- Gusanos intestinales: 77, 94, 95, 168.

H

- Hematomas: 85, 97, 142.

- Hemorragia: 100, 101, 150, 187, 201.

- Hemorroides: 21, 44, 48, 103, 107, 108, 111, 125, 126, 138, 157, 167, 171, 174, 182, 189, 200, 206

- Hepatitis: 81, 143,

- Heridas: 24, 76, 79, 85, 87, 91, 95, 101, 108, 111, 118, 121, 123, 137, 142, 150, 157, 164, 167, 170, 186, 189.

- Hernia de hiato: 65, 79, 121, 168, 183.

- Herpes: 93, 118, 135, 138.

- Hierro en sangre: 193.

- Hígado: 18, 23, 76, 81, 82, 89, 90, 91, 111, 115, 119, 139, 143, 167, 176, 177, 187, 189.

- Hinchazón del vientre: 177.

- Hipertensión: 46, 47, 64, 78, 81, 103, 112, 115, 127, 128, 142, 154, 198, 203.

- Hipotensión: 47, 115, 191, 192.

- Histeria: 171.

- Hongos: 55, 59, 79.

i

- Inapetencia: 134, 156, 193.

- Incontinencia urinaria: 58, 100, 152.

- Indigestión: 171.

- Infarto de miocardio: 78. Infarto: 46, 114, 115, 145, 186.

- Infección urinaria: 57, 127, 152, 180.

- Infecciones: 39, 50, 59, 61, 79, 92, 102, 119, 124, 193.

- Insomnio: 63, 64, 65, 83, 84, 89, 115, 142, 171, 178, 183, 191, 199.

- Insuficiencia circulatoria: 47, 186.

- Insuficiencia renal: 90, 103, 128, 154, 155, 184.

- Intestino vago: 145.

- Intoxicación del hígado: 81.

- Intoxicaciones alimentarias: 79, 177.

- Irritación de la piel: 60, 168.

J

- Jaquecas: 200.

L

- Laxante: 25, 34, 55, 77, 99, 148.

- Lesiones de la piel: 97, 142.

- Llagas: 76, 79, 96, 97, 101, 107, 111, 118, 138, 150, 154, 161, 163, 178, 186, 193.

- Lumbago: 53, 138.

- Lupus: 145, 146.

- Luxaciones: 86, 164.

M

- Mal aliento: 76, 118, 134, 149, 167, 175, 176, 178, 183, 193.

- Mareos del viaje: 142.

- Memoria: 65.

- Menopausia: 50, 184.

- Menstruación: 49, 77, 96, 138, 140, 171.

- Miopía: 201.

- Mocos: 24.

- Mordeduras de animales: 79.

- Moretón: 85, 86.

- Muelas: 99, 157.

N

- Nefritis: 154, 203

- Nerviosismo: 61, 64, 86, 88, 128, 142, 171, 191.

O

- Obesidad: 95, 112, 121, 154.

- Ojos cansados: 134, 149.

- Orzuelos: 134, 149, 157, 158, 201.

- Otitis: 148, 149.

P

- Parásitos intestinales: 76, 95, 168.

- Párkinson: 89, 128, 135, 143, 178,

- Pérdida de audición: 103.

- Pesadillas: 46, 171.

- Picaduras de insectos: 62, 79, 103. Picor: 55, 65, 79, 103, 167, 194, 206.

- Pie de atleta: 79.

- Piedras de riñón: 179.

- Pielonefritis: 124.

- Piernas cansadas: 107, 108, 181. Piojos: 114, 132, 140, 167

- Piorrea: 164, 189.

- Próstata: 49, 50, 57, 58, 94, 95, 178.

- Psoriasis: 59, 60, 129, 142.

- Pulmonía: 55, 56.

Q

- Quemadura: 60, 79, 138, 140. 142, 148, 150, 164, 174, 186, 189.

R

- Reflujo: 121, 168.

- Resfriado (ver catarro)

- Retención de líquido: 24, 46, 78, 90, 94, 98, 112, 114, 115, 121, 154, 176, 177, 178, 183, 189, 193.

- Reumatismo: 78, 90, 103, 154, 189.

- Rinitis: 117.

S

- Sabañones: 24, 47, 48, 101, 103, 108, 200.

- Sarna: 59, 79, 141.

- Sequedad ocular: 82. Síndrome premenstrual: 95, 145.

- Sinusitis: 117, 157.

- Sueño: 46, 63, 64, 65, 84, 142, 168, 186, 198.

T

- Taquicardia: 46, 115, 191. Tenia: 94, 95, 129.

- Tortícolis: 52, 141.

- Tos: 24, 55, 78, 83, 98, 115, 117, 134, 139, 142, 160, 163, 164, 165, 167, 171, 188, 191, 196, 203.

- Tuberculosis: 171.

U

- Úlcera de duodeno: 191

- Úlceras: 61, 89, 107, 121, 123, 140, 154, 161, 163, 205

- Uretritis: 124, 127

- Urticaria: 103, 111.

V

- Varices: 48, 107, 108, 111, 138, 181, 182, 200.

- Verrugas: 61, 79, 103, 105, 135, 159, 187.

- Vértigo: 115, 142, 187.

- Vómitos: 137, 183, 198, 203

Ficha técnica

- Autor/es:

- Miguel Mosquera Paans

- Editorial

- Ediciones Cydonia

- Formato

- 14,5 x 1,2 x 21,5 cm

- Páginas

- 220

- Encuadernación

- Rústica con solapas (tapa blanda)

- Ilustraciones

- Blanco y negro

- Fotografías

- Color